文史

history

history

-

景美集應廟廟埕戲台

景美集應廟廟埕戲台

3826

3826

景美集應廟為景美地區150多年歷史老廟,台灣傳統老廟於節慶必演出各種酬神戲曲,尤其是早期農業時代更是鄉里間年度盛事。到廟埕看戲,也是一年之內難得的庄民休閒活動。 一般演出野台戲,以歌仔戲、布袋戲為主。戲台是以木板臨時搭建,演完即拆除。漸漸地,廟方為能滿足戲班演出,及庄民看戲需求,有建立長久使用的戲台。 景美集應廟廟埕戲台建於1959年(民國48年),所以戲台構造為鋼筋水泥所建造。之後,由於集應廟邊攤販活動活絡,攤販空間發展至廟埕前方、側方,整個集應廟全被攤販圍繞,甚至於廟埕戲台下方四周也被攤商所使用。一直到1980年代是景美市場最繁華時期,周邊商圈形成「一日三市」,早上菜市場到中午,晚上夜市從傍晚到深夜,加上周邊全天店面興圈,真是人潮錢潮滾滾。 1990年代,台灣商業模式隨著經濟成長,新型態商業模式陸續引入,百貨公司、商店街、量販店、超市、超商陸續在台灣市場興起,新商圈吸引新一代消費客群。景美市場在原地踏步,無法滿足時代需求,人潮逐漸淡去。 景美集廟是市定古蹟,廟方為吸引更多來景美逛街購物人潮,希望整頓廟埕四周環保及戲台附近攤商,並逐漸收回不合理的使用,將來待法律程序完成,希望拆掉廟埕戲台,使廟前廣場為地方的文化活動場所,並在景文街設置廟門牌樓,成為景美捷運站1號出口觀光地標,帶動景美市場再造新時代風潮。

景美集應廟為景美地區150多年歷史老廟,台灣傳統老廟於節慶必演出各種酬神戲曲,尤其是早期農業時代更是鄉里間年度盛事。到廟埕看戲,也是一年之內難得的庄民休閒活動。 一般演出野台戲,以歌仔戲、布袋戲為主。戲台是以木板臨時搭建,演完即拆除。漸漸地,廟方為能滿足戲班演出,及庄民看戲需求,有建立長久使用的戲台。 景美集應廟廟埕戲台建於1959年(民國48年),所以戲台構造為鋼筋水泥所建造。之後,由於集應廟邊攤販活動活絡,攤販空間發展至廟埕前方、側方,整個集應廟全被攤販圍繞,甚至於廟埕戲台下方四周也被攤商所使用。一直到1980年代是景美市場最繁華時期,周邊商圈形成「一日三市」,早上菜市場到中午,晚上夜市從傍晚到深夜,加上周邊全天店面興圈,真是人潮錢潮滾滾。 1990年代,台灣商業模式隨著經濟成長,新型態商業模式陸續引入,百貨公司、商店街、量販店、超市、超商陸續在台灣市場興起,新商圈吸引新一代消費客群。景美市場在原地踏步,無法滿足時代需求,人潮逐漸淡去。 景美集廟是市定古蹟,廟方為吸引更多來景美逛街購物人潮,希望整頓廟埕四周環保及戲台附近攤商,並逐漸收回不合理的使用,將來待法律程序完成,希望拆掉廟埕戲台,使廟前廣場為地方的文化活動場所,並在景文街設置廟門牌樓,成為景美捷運站1號出口觀光地標,帶動景美市場再造新時代風潮。 -

1915年(大正四年)景尾公校畢業攝影

1915年(大正四年)景尾公校畢業攝影

3050

3050

1.日治初期的初等教育 日本治臺初期,臺灣總督府並未建立完整的學制,為因應現實需要,1896年先設國語傳習所,兩年後設立公學校加以取代。在初等教育部分,臺灣人學童就讀的「公學校」、原住民學童就讀「蕃人公學校」、日本人學童就讀「小學校」。三個系統分軌進行差別待遇教育。公學校的教育目的在「涵養國民性」、練習國語(日本語)、修練實用技能」,不以升學為前提。 2.日治時期的景美國小 景美國小創立於1897年(明治三十年),原為「基隆國語傳習所景尾分教場」,以集應廟龍邊(左側)廂房為為教室,是日本人在文山地區首度設立的教育機構。次年,改隸台北國語傳習所。1898年9月30日依「臺灣公學校令」正式成立「景尾公學校」,1901年成立女子部。1904年於景文街現址購置校地,闢建校舍,學校始具規模。並於1941年公、小學校合併,改稱景尾國民學校。 3. 1915年景尾公學校的畢業合影 由照片可知,1915年景尾公學校的畢業生人數不多,約只有十五人上下,應與此時臺灣民眾受教育觀念尚未普及有關,據統計1915年公學校兒童入學率未達10%。穿著上似仍以漢服為主,髮型上斷髮者有之,然辮髮者似居半數以上,這種現象可從當時日本對於臺灣男性辮髮採取漸禁政策,僅透過學校教育和媒體加以宣傳鼓勵,直到1915年才透過保甲制度全面推動斷髮來理解。

1.日治初期的初等教育 日本治臺初期,臺灣總督府並未建立完整的學制,為因應現實需要,1896年先設國語傳習所,兩年後設立公學校加以取代。在初等教育部分,臺灣人學童就讀的「公學校」、原住民學童就讀「蕃人公學校」、日本人學童就讀「小學校」。三個系統分軌進行差別待遇教育。公學校的教育目的在「涵養國民性」、練習國語(日本語)、修練實用技能」,不以升學為前提。 2.日治時期的景美國小 景美國小創立於1897年(明治三十年),原為「基隆國語傳習所景尾分教場」,以集應廟龍邊(左側)廂房為為教室,是日本人在文山地區首度設立的教育機構。次年,改隸台北國語傳習所。1898年9月30日依「臺灣公學校令」正式成立「景尾公學校」,1901年成立女子部。1904年於景文街現址購置校地,闢建校舍,學校始具規模。並於1941年公、小學校合併,改稱景尾國民學校。 3. 1915年景尾公學校的畢業合影 由照片可知,1915年景尾公學校的畢業生人數不多,約只有十五人上下,應與此時臺灣民眾受教育觀念尚未普及有關,據統計1915年公學校兒童入學率未達10%。穿著上似仍以漢服為主,髮型上斷髮者有之,然辮髮者似居半數以上,這種現象可從當時日本對於臺灣男性辮髮採取漸禁政策,僅透過學校教育和媒體加以宣傳鼓勵,直到1915年才透過保甲制度全面推動斷髮來理解。 -

1982年之後的許興泉洋樓

1982年之後的許興泉洋樓

4437

4437

在景美溪畔景美街頭屹立半世紀的許興泉洋樓,1982年因開闢景興路及拓寛木柵路,部份土地被徵收,南半邊前後遭多次拆除,洋樓因此成為半壁廢墟,並一度成為居民擔心的危樓,爭論不休,今非昔比,令人唏噓! 由被拆除後的狀況來觀察,二樓陽台兩側原應分立兩根希臘愛奧尼克式的立柱,現存一根,柱頭四角各有一秀逸纖巧的渦卷裝飾。其他在樑柱承接轉角處,二樓欄杆,二樓樓頂女兒牆及側面弧形山牆等建築外觀,均呈現匠師的藝術巧手。 因賠償訴訟及產權問題,洋樓遲遲未能重建。2012年6月僅剩半壁殘垣的許興泉洋樓終被徹底鏟除改建成新大樓,起造人是原豪宅主人許能才先生的四子許春輝先生,新樓於2015年完工,因二、三樓立面保留「許興泉」商號名稱及原來洋樓的愛奧尼克式希臘古典柱頭樣式,讓豪宅的歷史得以延續,2016年並榮獲第18屆國家建築金質獎。

在景美溪畔景美街頭屹立半世紀的許興泉洋樓,1982年因開闢景興路及拓寛木柵路,部份土地被徵收,南半邊前後遭多次拆除,洋樓因此成為半壁廢墟,並一度成為居民擔心的危樓,爭論不休,今非昔比,令人唏噓! 由被拆除後的狀況來觀察,二樓陽台兩側原應分立兩根希臘愛奧尼克式的立柱,現存一根,柱頭四角各有一秀逸纖巧的渦卷裝飾。其他在樑柱承接轉角處,二樓欄杆,二樓樓頂女兒牆及側面弧形山牆等建築外觀,均呈現匠師的藝術巧手。 因賠償訴訟及產權問題,洋樓遲遲未能重建。2012年6月僅剩半壁殘垣的許興泉洋樓終被徹底鏟除改建成新大樓,起造人是原豪宅主人許能才先生的四子許春輝先生,新樓於2015年完工,因二、三樓立面保留「許興泉」商號名稱及原來洋樓的愛奧尼克式希臘古典柱頭樣式,讓豪宅的歷史得以延續,2016年並榮獲第18屆國家建築金質獎。

地理

geography

geography

-

木柵路一段-世新大學轉彎處

木柵路一段-世新大學轉彎處

3263

3263

木柵路一段到三段,為景美通往木柵的主要路線,早期靠河運連繫,或爬越景美山到達。直到霧裡薛圳在1740年代開通,有人以圳道堤岸為道路,由景美抵木柵。霧裡薛圳併入瑠公圳後,圳道於1908年廢除,在1919年建輕便車道,由景美抵達木柵、深坑、石碇。1960年代輕便車廢棄後,改闢建為公路,由公路抵達木柵。 相片顯示是1960年代的木柵路一段世新大學轉彎處,緊鄰景美溪邊,曾S 曲線型,當時尚未加強堤岸防護,景美溪每逢大雨,水流湍急,直接沖刷右岸,至多處崩塌,對道路安全衝擊甚大。 直到1982年前後,增建景美溪堤岸及水門抽水站措施,才將景美木柵附近水患平息。

木柵路一段到三段,為景美通往木柵的主要路線,早期靠河運連繫,或爬越景美山到達。直到霧裡薛圳在1740年代開通,有人以圳道堤岸為道路,由景美抵木柵。霧裡薛圳併入瑠公圳後,圳道於1908年廢除,在1919年建輕便車道,由景美抵達木柵、深坑、石碇。1960年代輕便車廢棄後,改闢建為公路,由公路抵達木柵。 相片顯示是1960年代的木柵路一段世新大學轉彎處,緊鄰景美溪邊,曾S 曲線型,當時尚未加強堤岸防護,景美溪每逢大雨,水流湍急,直接沖刷右岸,至多處崩塌,對道路安全衝擊甚大。 直到1982年前後,增建景美溪堤岸及水門抽水站措施,才將景美木柵附近水患平息。 -

木柵路一段-景美街交會口

木柵路一段-景美街交會口

4558

4558

相片顯示是1960年代的木柵路一段緊鄰景美溪與景美街交會口,遠處瑠公橋與1955年所建景美橋並存,瑠公橋一直到1963年才拆除。此時木柵路一段邊的石門宮還在(照片右上角出),一直到1982年開通景興路及拓寬木柵路一段,並增建景美溪堤岸,才將石門宮拆除。 木柵路一段到三段,為景美通往木柵的主要路線,早期靠河運連繫,或爬越景美山到達。直到霧裡薛圳在1740年代開通,有人以圳道堤岸為道路,由景美抵木柵。霧裡薛圳併入瑠公圳後,圳道於1908年廢除,在1919年建輕便車道,由景美抵達木柵、深坑、石碇。1960年代輕便車廢棄後,改闢建為公路,由公路抵達木柵。

相片顯示是1960年代的木柵路一段緊鄰景美溪與景美街交會口,遠處瑠公橋與1955年所建景美橋並存,瑠公橋一直到1963年才拆除。此時木柵路一段邊的石門宮還在(照片右上角出),一直到1982年開通景興路及拓寬木柵路一段,並增建景美溪堤岸,才將石門宮拆除。 木柵路一段到三段,為景美通往木柵的主要路線,早期靠河運連繫,或爬越景美山到達。直到霧裡薛圳在1740年代開通,有人以圳道堤岸為道路,由景美抵木柵。霧裡薛圳併入瑠公圳後,圳道於1908年廢除,在1919年建輕便車道,由景美抵達木柵、深坑、石碇。1960年代輕便車廢棄後,改闢建為公路,由公路抵達木柵。 -

仙跡巖牌樓

仙跡巖牌樓

4107

4107

仙跡巖最主要的登山入口,一般遊客多以景興街243巷的牌樓為主。該牌樓有副當年景美子弟,官位最高的監察委員~許炳南所題 「仙駕祥雲爭說文山曾顯聖 跡留古廟是真景美好觀光」,因為對聯沒有標點符號,也沒有任何間格,所以各式念法都有,試著用下列排句是否較為通順: 「仙駕祥雲 爭說文山曾顯聖 跡留古廟 是真景美好觀光」 對聯內容是述說呂洞賓曾在文山地區顯聖,其足跡確實留在仙跡巖廟的上方。 要來仙跡岩一遊,遊客可搭捷運新店線到「景美」站下車,走2號出口,沿景中街往景美夜市方向步行,到景興路交叉口右轉,循景興路步行至景興路243巷即可見仙跡巖牌樓,此即登山口,附近也有公車「景美國中站」可達。

仙跡巖最主要的登山入口,一般遊客多以景興街243巷的牌樓為主。該牌樓有副當年景美子弟,官位最高的監察委員~許炳南所題 「仙駕祥雲爭說文山曾顯聖 跡留古廟是真景美好觀光」,因為對聯沒有標點符號,也沒有任何間格,所以各式念法都有,試著用下列排句是否較為通順: 「仙駕祥雲 爭說文山曾顯聖 跡留古廟 是真景美好觀光」 對聯內容是述說呂洞賓曾在文山地區顯聖,其足跡確實留在仙跡巖廟的上方。 要來仙跡岩一遊,遊客可搭捷運新店線到「景美」站下車,走2號出口,沿景中街往景美夜市方向步行,到景興路交叉口右轉,循景興路步行至景興路243巷即可見仙跡巖牌樓,此即登山口,附近也有公車「景美國中站」可達。

生態

ecology

ecology

-

仙跡岩的手作步道

仙跡岩的手作步道

2943

文山區仙跡岩有一條步道,位於行政院海岸巡防署的後面,它是景美山(仙跡岩)唯一以自然生態工法手作的步道。2014年9月27日與10月5日共安排兩次實作體驗,皆由當地居民、學生以及關心民眾一起用木頭和石材為材料,搭配非動力機具維修步道,使步道能自然融入環境中,不造成生態負擔。既保護步道不受人工水泥設施干擾,也讓行走的人更貼近自然環境、感到舒適。 千里步道協會調查發現,台北市政府列管的136條步道,總長114公里,其中有水泥、花崗岩等不透水或進口石材鋪面者高達74%,木棧道佔4.62%,完全自然的步道卻僅有10%。 千里步道協會表示,景美山仙跡岩風景區內有8條以上的步道,步道出入口也超過14個,唯一的自然步道卻只有海巡支線。為了加以保護,此次與文山社區大學、北市大地工程處、文山區公所合作,選在這裡辦理2次實作課程。 當天所有民眾分成兩組,一部分參與民眾以木頭施作步道路緣或做成木階梯;另一組則將原本容易積水泥濘的軟土挖起來,改鋪上碎石方便行走。經兩次實作後,剩餘的後續維護工程,將由大地處協助,由社區居民接棒負責。

2943

文山區仙跡岩有一條步道,位於行政院海岸巡防署的後面,它是景美山(仙跡岩)唯一以自然生態工法手作的步道。2014年9月27日與10月5日共安排兩次實作體驗,皆由當地居民、學生以及關心民眾一起用木頭和石材為材料,搭配非動力機具維修步道,使步道能自然融入環境中,不造成生態負擔。既保護步道不受人工水泥設施干擾,也讓行走的人更貼近自然環境、感到舒適。 千里步道協會調查發現,台北市政府列管的136條步道,總長114公里,其中有水泥、花崗岩等不透水或進口石材鋪面者高達74%,木棧道佔4.62%,完全自然的步道卻僅有10%。 千里步道協會表示,景美山仙跡岩風景區內有8條以上的步道,步道出入口也超過14個,唯一的自然步道卻只有海巡支線。為了加以保護,此次與文山社區大學、北市大地工程處、文山區公所合作,選在這裡辦理2次實作課程。 當天所有民眾分成兩組,一部分參與民眾以木頭施作步道路緣或做成木階梯;另一組則將原本容易積水泥濘的軟土挖起來,改鋪上碎石方便行走。經兩次實作後,剩餘的後續維護工程,將由大地處協助,由社區居民接棒負責。 -

金龜樹

金龜樹

2941

2941

景美國小舊操場旁邊有兩棵逾百年的金龜樹,種植於景美國小建校時,經歷了景美國小自1897年(明治30年)以來多次更易校名及校舍的演變。因兩棵金龜樹常相廝守,又被稱為夫妻樹 ; 又由於樹齡老邁,於1999年施作支撐工程。 列管編號1415年的金龜樹,樹高13公尺,樹胸圍4.06公尺,樹直徑1.29公尺,曾患有病蟲害,經樹醫生動手術醫治,補上人造樹皮,目前生長狀況良好。列管編號1416的金龜樹,樹高10.5公尺,樹胸圍5.12公尺,樹直徑1.63公尺,健康良好。這兩棵樹都是中美洲的外來種,樹姿態非常優美,是景美地區最年邁、最漂亮的老樹。 金龜樹的命名,有三種說法:一、金龜樹最特別的是樹幹常有瘤狀物,使它的樹幹看起來好似烏龜的龜甲,故名。這些瘤狀物是樹幹上的葉痕和托葉痕組合後,隨著枝幹的加粗變壯日積月累形成的。二、據《臺灣通史》第28卷中的記載「金龜樹:以金龜多宿之,故名」。三、其特殊的二大二小羽狀複葉,遠看像是一隻展翅飛舞的小金龜,故而得名金龜樹。

景美國小舊操場旁邊有兩棵逾百年的金龜樹,種植於景美國小建校時,經歷了景美國小自1897年(明治30年)以來多次更易校名及校舍的演變。因兩棵金龜樹常相廝守,又被稱為夫妻樹 ; 又由於樹齡老邁,於1999年施作支撐工程。 列管編號1415年的金龜樹,樹高13公尺,樹胸圍4.06公尺,樹直徑1.29公尺,曾患有病蟲害,經樹醫生動手術醫治,補上人造樹皮,目前生長狀況良好。列管編號1416的金龜樹,樹高10.5公尺,樹胸圍5.12公尺,樹直徑1.63公尺,健康良好。這兩棵樹都是中美洲的外來種,樹姿態非常優美,是景美地區最年邁、最漂亮的老樹。 金龜樹的命名,有三種說法:一、金龜樹最特別的是樹幹常有瘤狀物,使它的樹幹看起來好似烏龜的龜甲,故名。這些瘤狀物是樹幹上的葉痕和托葉痕組合後,隨著枝幹的加粗變壯日積月累形成的。二、據《臺灣通史》第28卷中的記載「金龜樹:以金龜多宿之,故名」。三、其特殊的二大二小羽狀複葉,遠看像是一隻展翅飛舞的小金龜,故而得名金龜樹。 -

景美水災-景明街變電所附近

景美水災-景明街變電所附近

3541

3541

一、景美地區自古多水災: 景美地區自古多水災,以地理位置來看,位於景美溪與新店溪交會口,景美溪環繞流經木柵景美,流入新店溪。新店溪與大漢溪匯流成淡水河,再流入台灣海峽。影響此區域水患的主因有:雨量集中、海水漲潮河水無法宣洩及人們過度開發山坡地所致。 二、景明街水災: 景明街變電所附近,位於興隆路一段138號附近,這裡不臨近景美溪,為何還是有水災?原來在興隆路邊,自古有一小溪名「萬盛溪」,發源於辛亥路中埔山及景美溪北麓,會合後流經興隆路二段的「橋頭」-十五分遺址-萬盛橋-萬盛公園,在羅斯福路四段97巷穿越今羅斯福路五段,在今師大分部前方匯入景美溪,在此段因建堤防使景美溪東河道廢棄後,由萬盛溪繼續沿用景美溪河道,往北流入寶藏巖前匯入新店溪。 1960年代,景美進入開發期,許多河道被不當使用,遇有颱風豪雨,興隆路一段、二段周邊,總會傳出水患,至2017年仍然相同,所以臺北市政府在附近興建「滯洪池」與「隧道排洪」,才解決興隆路二段與辛亥路、福興路附近的水患。景明街1960年代的水災,充分說明景美地區在山丘環繞的谷地地形,遇到急降雨即容易淹水;而先前的水患則是都市開發後,萬盛溪天然河道被廢棄,排水不良所至。

一、景美地區自古多水災: 景美地區自古多水災,以地理位置來看,位於景美溪與新店溪交會口,景美溪環繞流經木柵景美,流入新店溪。新店溪與大漢溪匯流成淡水河,再流入台灣海峽。影響此區域水患的主因有:雨量集中、海水漲潮河水無法宣洩及人們過度開發山坡地所致。 二、景明街水災: 景明街變電所附近,位於興隆路一段138號附近,這裡不臨近景美溪,為何還是有水災?原來在興隆路邊,自古有一小溪名「萬盛溪」,發源於辛亥路中埔山及景美溪北麓,會合後流經興隆路二段的「橋頭」-十五分遺址-萬盛橋-萬盛公園,在羅斯福路四段97巷穿越今羅斯福路五段,在今師大分部前方匯入景美溪,在此段因建堤防使景美溪東河道廢棄後,由萬盛溪繼續沿用景美溪河道,往北流入寶藏巖前匯入新店溪。 1960年代,景美進入開發期,許多河道被不當使用,遇有颱風豪雨,興隆路一段、二段周邊,總會傳出水患,至2017年仍然相同,所以臺北市政府在附近興建「滯洪池」與「隧道排洪」,才解決興隆路二段與辛亥路、福興路附近的水患。景明街1960年代的水災,充分說明景美地區在山丘環繞的谷地地形,遇到急降雨即容易淹水;而先前的水患則是都市開發後,萬盛溪天然河道被廢棄,排水不良所至。

產業

industry

industry

-

1960年代的景美菜市場

1960年代的景美菜市場

3865

3865

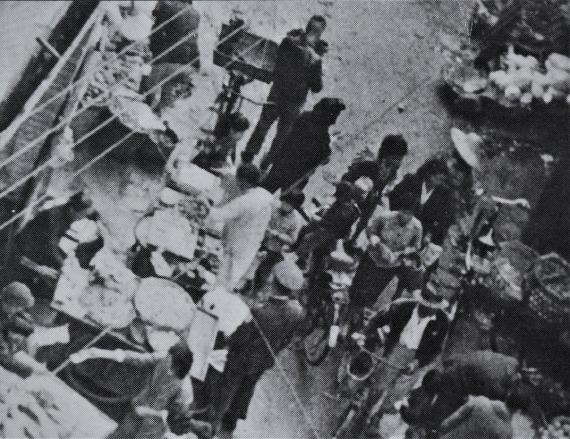

日本政府於1919年(日治大正8年)在現在景文街與景興路282巷交口處設立公有市場,這也是景美老街頂街與下街的分界點。之後景美街的市場就以公有市場往北(往下街進興宮的方向)延伸,形成在景美街的兩側攤販林立。大多數是店家或住家前方的道路出租給攤商,有些攤商是每日租用的常期租戶,有些一周租一次或兩次的流動租戶,早市與夜市分開租。 而由公有市場到進興宮又分兩段,前段到景美街48號止,上方以鋼架及霧面玻璃為遮雨棚;過了景美街48號則未施作遮雨棚,店家以活動式的伸縮塑膠帆布來當遮雨棚,下雨天溼答答極為不便。這也可說是一街兩制,說明景美街改善的困境。 照片中式1960年代的景美菜市場,可清楚了解生意人在景美街的道路兩邊擺攤做小生意,與現在的狀況差異不大,這樣看來景美街的現況,已經是50年來傳統景象了!官方也請多次請專家提出專案改善方案,但依然原地踏步!

日本政府於1919年(日治大正8年)在現在景文街與景興路282巷交口處設立公有市場,這也是景美老街頂街與下街的分界點。之後景美街的市場就以公有市場往北(往下街進興宮的方向)延伸,形成在景美街的兩側攤販林立。大多數是店家或住家前方的道路出租給攤商,有些攤商是每日租用的常期租戶,有些一周租一次或兩次的流動租戶,早市與夜市分開租。 而由公有市場到進興宮又分兩段,前段到景美街48號止,上方以鋼架及霧面玻璃為遮雨棚;過了景美街48號則未施作遮雨棚,店家以活動式的伸縮塑膠帆布來當遮雨棚,下雨天溼答答極為不便。這也可說是一街兩制,說明景美街改善的困境。 照片中式1960年代的景美菜市場,可清楚了解生意人在景美街的道路兩邊擺攤做小生意,與現在的狀況差異不大,這樣看來景美街的現況,已經是50年來傳統景象了!官方也請多次請專家提出專案改善方案,但依然原地踏步! -

未有大樓前的景美街景

未有大樓前的景美街景

4513

4513

這張照片是了解1960年代景美地區地景很珍貴的照片。 在中間有庭園的平房高級住宅是現在景文街的消防隊,左前方通往景美夜市的道路已廢除,整合在台北市警察局文山二分局內。右邊的大馬路就是現在的羅斯福路六段,是1965年萬新鐵路拆除後形成的道路,左邊與羅斯福路平行的道路是現在的景文街,而路口有永惠大藥局的小馬路是通往景美集應廟的道路,往裡面走五公尺就會遇到Y字形道路,這Y字形道路就是瑠公圳1908年新舊道的會合點。 從照片中來看,1960年代景美地區最熱鬧的街區都還是平房或兩層樓的洋房,還未有三層樓以上的建築。左下角的空地當時是停車場,在萬新鐵路未拆除前是推放煤礦的場所。後來平房陸續改建為大樓,包括左下角空地新建警察局文山二分局、旁邊平房改建為消防隊,消防隊對面的平房改建為住宅大樓。

這張照片是了解1960年代景美地區地景很珍貴的照片。 在中間有庭園的平房高級住宅是現在景文街的消防隊,左前方通往景美夜市的道路已廢除,整合在台北市警察局文山二分局內。右邊的大馬路就是現在的羅斯福路六段,是1965年萬新鐵路拆除後形成的道路,左邊與羅斯福路平行的道路是現在的景文街,而路口有永惠大藥局的小馬路是通往景美集應廟的道路,往裡面走五公尺就會遇到Y字形道路,這Y字形道路就是瑠公圳1908年新舊道的會合點。 從照片中來看,1960年代景美地區最熱鬧的街區都還是平房或兩層樓的洋房,還未有三層樓以上的建築。左下角的空地當時是停車場,在萬新鐵路未拆除前是推放煤礦的場所。後來平房陸續改建為大樓,包括左下角空地新建警察局文山二分局、旁邊平房改建為消防隊,消防隊對面的平房改建為住宅大樓。 -

由景文街看車前路

由景文街看車前路

3255

3255

照片是由景文街當文山醫院(張傳生醫師執業)往西北方向拍照,左下角的美加理髮廳是1950年代初期完工的景美地區第一棟四層樓的樓房(就只是中正路73號,新址是景文街82號,已整合在都更大樓),旁邊就是1952年完工的鶴年醫院的前庭,往後視覺延伸可看見車前路頂樓右斜屋頂屋凸的兩層樓建築,是1950年代初期完工的吳外科醫院(1983年改建大樓)。 景文街64號現在的台北富邦銀行所在地的大樓,前身是景美鎮第一屆鎮長林黃鐘長公子林鶴年醫師所開設的鶴年醫院。鶴年醫院是診所兼住宅,是一棟兩層樓的建築,完工於1952年,前方有庭院。1970年代,林醫師自己的建設公司將自家住宅改建成七層樓的瑞興大樓,於1978年完工,是當時景美地區第一棟大樓。 目前照片所看到的三棟指標性的建築現在都已成為現代大樓依序是鶴年醫院、吳外科醫院、美加理髮廳。

照片是由景文街當文山醫院(張傳生醫師執業)往西北方向拍照,左下角的美加理髮廳是1950年代初期完工的景美地區第一棟四層樓的樓房(就只是中正路73號,新址是景文街82號,已整合在都更大樓),旁邊就是1952年完工的鶴年醫院的前庭,往後視覺延伸可看見車前路頂樓右斜屋頂屋凸的兩層樓建築,是1950年代初期完工的吳外科醫院(1983年改建大樓)。 景文街64號現在的台北富邦銀行所在地的大樓,前身是景美鎮第一屆鎮長林黃鐘長公子林鶴年醫師所開設的鶴年醫院。鶴年醫院是診所兼住宅,是一棟兩層樓的建築,完工於1952年,前方有庭院。1970年代,林醫師自己的建設公司將自家住宅改建成七層樓的瑞興大樓,於1978年完工,是當時景美地區第一棟大樓。 目前照片所看到的三棟指標性的建築現在都已成為現代大樓依序是鶴年醫院、吳外科醫院、美加理髮廳。

公民

citizen

citizen

-

文山森林公園手作步道 見證公私協力成果

文山森林公園手作步道 見證公私協力成果

1026

作者 文山社大-李佳瑜

1026

作者 文山社大-李佳瑜 【臺北市公園處新聞稿】日期:2023年10月2日 文山森林公園手作步道 見證公私協力成果 台北市南郊的文山森林公園是深受民眾喜愛的遊憩地點,除了以自然及低衝擊的方式為規劃理念,並於今年結合在地社群與志工協助步道維護,建立公私協力的社會參與示範模式。 文山森林公園位於文山區與大安區交界的耙形山坡地,是都會區裡難得的里山自然生態環境,不僅佔地廣闊達11公頃,擁有豐富的生態和美麗的景觀,除了是許多動物的天然棲息地,更是老少皆宜的休閒環境。園區主要以維持自然生態、採低密度開發作為規劃理念,步道順應自然地形採透水碎石步道及土路設計,沿線將現地雜木進行整理,並種植大量在地原生種喬木及灌木復育山林生態,為市民提供一個逃離城市喧囂的完美場域。 自111年4月開放使用後,文山森林公園已成為臺北市民眾遊憩之熱門場域,然原有自然步道之木屑發生自然沉積、減少情形,又因地形及近年氣候變遷常有暴雨影響,導致步道出現積水、泥濘等情形。為了增加公園步道和設施安全、照顧公園生態品質,臺北市政府工務局公園處以結合社會參與的模式,廣邀在地社群及熱心市民組成「文山森林公園志工隊」,以此建立步道經營維護之公民參與模式,並維繫文山森林公園的步道與生態環境。 通過公私協力的努力,今年至九月底為止,承辦單位臺北市文山社區大學已辦理8梯次的實作體驗活動及4梯次的定期巡查及簡易維護,每梯次施作均邀請台灣千里步道協會專業步道師帶領志工及熱心民眾,採取手作步道理念的自然生態工法,以減少自然衝擊的細緻施作工項,逐一改善步道排水及舖面下陷沖蝕等問題,以此維護文山森林公園內的步道狀況,並且提供市民安心舒服的郊山公園環境。 對於志工及民眾的參與,公園處副處長吳健羣表示感謝志工守護公園及步道的辛勤和奉獻。公園處將以「社區為主,共同參與及行動省思」為公私協力的精神,持續與志工夥伴們攜手合作共同守護這片寶貴的自然環境,也期待未來有更多市民參與,一起守護臺北市珍貴的綠地空間及生態環境。有興趣參與的民眾,歡迎搜尋「文山森林公園志工隊」臉書專頁瞭解更多資訊。

【臺北市公園處新聞稿】日期:2023年10月2日 文山森林公園手作步道 見證公私協力成果 台北市南郊的文山森林公園是深受民眾喜愛的遊憩地點,除了以自然及低衝擊的方式為規劃理念,並於今年結合在地社群與志工協助步道維護,建立公私協力的社會參與示範模式。 文山森林公園位於文山區與大安區交界的耙形山坡地,是都會區裡難得的里山自然生態環境,不僅佔地廣闊達11公頃,擁有豐富的生態和美麗的景觀,除了是許多動物的天然棲息地,更是老少皆宜的休閒環境。園區主要以維持自然生態、採低密度開發作為規劃理念,步道順應自然地形採透水碎石步道及土路設計,沿線將現地雜木進行整理,並種植大量在地原生種喬木及灌木復育山林生態,為市民提供一個逃離城市喧囂的完美場域。 自111年4月開放使用後,文山森林公園已成為臺北市民眾遊憩之熱門場域,然原有自然步道之木屑發生自然沉積、減少情形,又因地形及近年氣候變遷常有暴雨影響,導致步道出現積水、泥濘等情形。為了增加公園步道和設施安全、照顧公園生態品質,臺北市政府工務局公園處以結合社會參與的模式,廣邀在地社群及熱心市民組成「文山森林公園志工隊」,以此建立步道經營維護之公民參與模式,並維繫文山森林公園的步道與生態環境。 通過公私協力的努力,今年至九月底為止,承辦單位臺北市文山社區大學已辦理8梯次的實作體驗活動及4梯次的定期巡查及簡易維護,每梯次施作均邀請台灣千里步道協會專業步道師帶領志工及熱心民眾,採取手作步道理念的自然生態工法,以減少自然衝擊的細緻施作工項,逐一改善步道排水及舖面下陷沖蝕等問題,以此維護文山森林公園內的步道狀況,並且提供市民安心舒服的郊山公園環境。 對於志工及民眾的參與,公園處副處長吳健羣表示感謝志工守護公園及步道的辛勤和奉獻。公園處將以「社區為主,共同參與及行動省思」為公私協力的精神,持續與志工夥伴們攜手合作共同守護這片寶貴的自然環境,也期待未來有更多市民參與,一起守護臺北市珍貴的綠地空間及生態環境。有興趣參與的民眾,歡迎搜尋「文山森林公園志工隊」臉書專頁瞭解更多資訊。 -

道者-行之手足

道者-行之手足

1223

作者 文山社大-李佳瑜

1223

作者 文山社大-李佳瑜 道者-行之手足 臺北市文山社區大學 所在的文山區 有很多的丘陵地 包含有著名的仙跡岩 及去年四月開放的文山森林公園 文山社大與臺北市政府合作 將文山森林公園以自然生態 低密度開發為規劃理念 自公園使用後…

道者-行之手足 臺北市文山社區大學 所在的文山區 有很多的丘陵地 包含有著名的仙跡岩 及去年四月開放的文山森林公園 文山社大與臺北市政府合作 將文山森林公園以自然生態 低密度開發為規劃理念 自公園使用後… -

公園步道潛藏危險 手作維護給足安全

公園步道潛藏危險 手作維護給足安全

1505

作者 文山社大-李佳瑜

1505

作者 文山社大-李佳瑜 台北市文山森林公園有一條1.5公里的森林步道,分別串連景美運動公園和福興公園,是台北市民親近大自然的好去處。 森林公園從去年四月開放以來,步道階面木屑有自然沉積和減少情形,導致步道階面下陷,容易造成使用者的步伐會出現重心不穩,可能失足受傷。步道現況已對民眾步行安全形成潛在的危險。 為此,台北市政府委託文山社區大學、臺灣千里步道協會以社會參與服務方式,希望廣邀在地居民和有興趣的團體親自體驗手作步道維護活動,第一梯次的手作體驗在2023 年 4月 15 日展開,共有二十多名臺大山徑社學生參與。雖然步道施作當天雨勢愈下愈大,但絲毫不影響志工參與的熱情。 千里步道協會步道師江逸婷 : 像這個回填料不足的情況下,你在踩踏的時候,基本上你會覺得整個落差會變得很大,有些人可能會不想走在這麼大的落差,他可能會走在這種算是階梯的這個邊緣,那這個事實上是很危險的動作,尤其是天雨路滑的時候,就很容易滑倒, …

台北市文山森林公園有一條1.5公里的森林步道,分別串連景美運動公園和福興公園,是台北市民親近大自然的好去處。 森林公園從去年四月開放以來,步道階面木屑有自然沉積和減少情形,導致步道階面下陷,容易造成使用者的步伐會出現重心不穩,可能失足受傷。步道現況已對民眾步行安全形成潛在的危險。 為此,台北市政府委託文山社區大學、臺灣千里步道協會以社會參與服務方式,希望廣邀在地居民和有興趣的團體親自體驗手作步道維護活動,第一梯次的手作體驗在2023 年 4月 15 日展開,共有二十多名臺大山徑社學生參與。雖然步道施作當天雨勢愈下愈大,但絲毫不影響志工參與的熱情。 千里步道協會步道師江逸婷 : 像這個回填料不足的情況下,你在踩踏的時候,基本上你會覺得整個落差會變得很大,有些人可能會不想走在這麼大的落差,他可能會走在這種算是階梯的這個邊緣,那這個事實上是很危險的動作,尤其是天雨路滑的時候,就很容易滑倒, …